-

根管充填と支台築造の治療

こんにちは!登戸グリーン歯科・矯正歯科の古橋です。

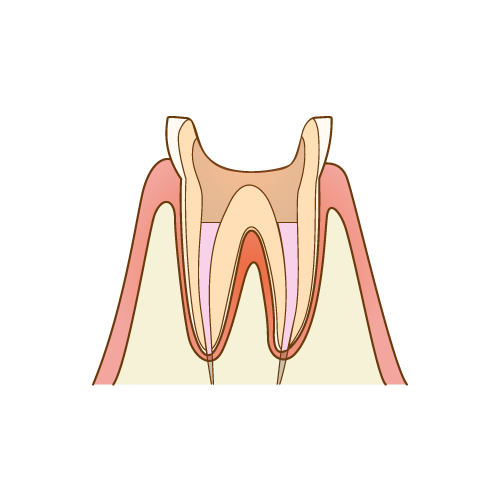

根管充填とは

前回は、根管治療(こんかんちりょう)の処置の方法を説明しましたが、今回は根管治療後に行う最終的なお薬をつめていくまで(根管充填と言います)の説明を簡潔にさせていただきたいと思います。

根管充填の時期

根管治療を行なった場合(特に感染根管治療の場合)の根管充填(最終的なお薬を根っこの管につめていくこと)の時期は臨床的には

根管拡大時、根管象牙質削片が健全象牙質となっている

(感染している象牙質は取りきれている)

根管内の腐敗臭がなくなり、薬剤臭のみとなる

根管内の浸出液(しんしゅつえき)が出てこなくなる

自発痛(何もしなくても痛みがあること)・打診痛(器具などでたたくと痛みが出ること)・根尖部(こんせんぶ)の腫脹・圧痛が消失する

瘻孔(膿が排出されて穴になっているところ)のあるものは閉塞している

以上の条件が満たされた場合、一般的に根管充填をしてもいい時期と言われています。

抜随の場合では、抜随を行なった歯で痛みなどの症状が数日を経過しても持続しているときは創面の炎症(歯の神経の部分で炎症が持続している・通常は薬剤によって根管に残った神経を壊死させています)により治療が遅延していることが考えられます。そのような場合に根管充填を行うと浸出液や膿の排出経路が塞がれ、症状が悪化する可能性があるため根管充填は行えません。

因みに根幹に残った神経を壊死させる薬(当院ではペリオドンを使用しています)を使った場合歯科医師から次回必ず期間内にご来院くださいとお伝えしてます。

以上の所見がなくなり、根管充填のための根管の拡大が終わっていれば根管充填をします。

登戸グリーン歯科・矯正歯科でよく行われる垂直加圧の手順

仮封の除去・根管貼薬材の除去・根管洗浄・乾燥

お水を出しながら行います。根管内はソルフィーという器械で超音波洗浄をしています。それぞれの根管1本1本の径と長さを治療中に確認しています。とてもとても繊細な治療です。

垂直加圧根管充填(オブチュレーションインジェクターでガッタパーチャを根管内に圧入してプラガーの径が小さいサイズから大きいサイズまで加圧する)

黄色・青・緑・オレンジの色テープでプラガーのサイズの大きさがすぐわかるようにしています。黄色くださいとか緑までとか指示を聞いた方もいらっしゃるのでは。充填材料のガッタパーチャが温かいうちに圧入するので手早く治療していきます。

仮封

術後エックス線写真撮影

側方加圧の手順

登戸グリーン歯科・矯正歯科で行なっている根管充填のもう一つの方法です。最終的に詰める薬の形状が違います。

仮封の除去・根管貼薬材除去・根管洗浄・乾燥

ここまでは垂直加圧と同じです。

マスターポイント(最終的なお薬の1つ・固形で大きいのが特徴)の試適

根っこの長さや太さに合う最終的なお薬を選びます。大臼歯は根っこが3本以上ある方もいらっしゃるのでこれまた繊細な治療ですね。

シーラー(最終的な薬の1つ・ペーストタイプ)を塗布したマスターポイントを挿入、スプレッダー(緊密に詰つめるための器具)による加圧

しっかり根尖(根管の先)までつめていきます。

シーラーを塗布したアクセサリーポイント(最終的なお薬の1つ。固形で小さい)の挿入、スプレッダーでの加圧

根っこの太さに合わせて緊密につめるために追加していきます。

プラガーでマスターポイントやアクセサリーポイントの固形の最終的なお薬のはみ出した部分を焼き切り、加圧

仮封

術後エックス線写真撮影

最終的なお薬が入ったかどうか小さいレントゲンで確認します。

絵ではピンク色の部分です。レントゲン写真では白く写ります。

参考文献;歯内治療学「第4版(編者)中村洋先生(他先生) 医師薬出版」

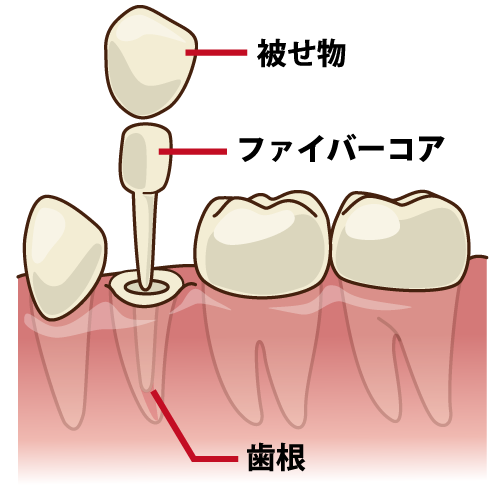

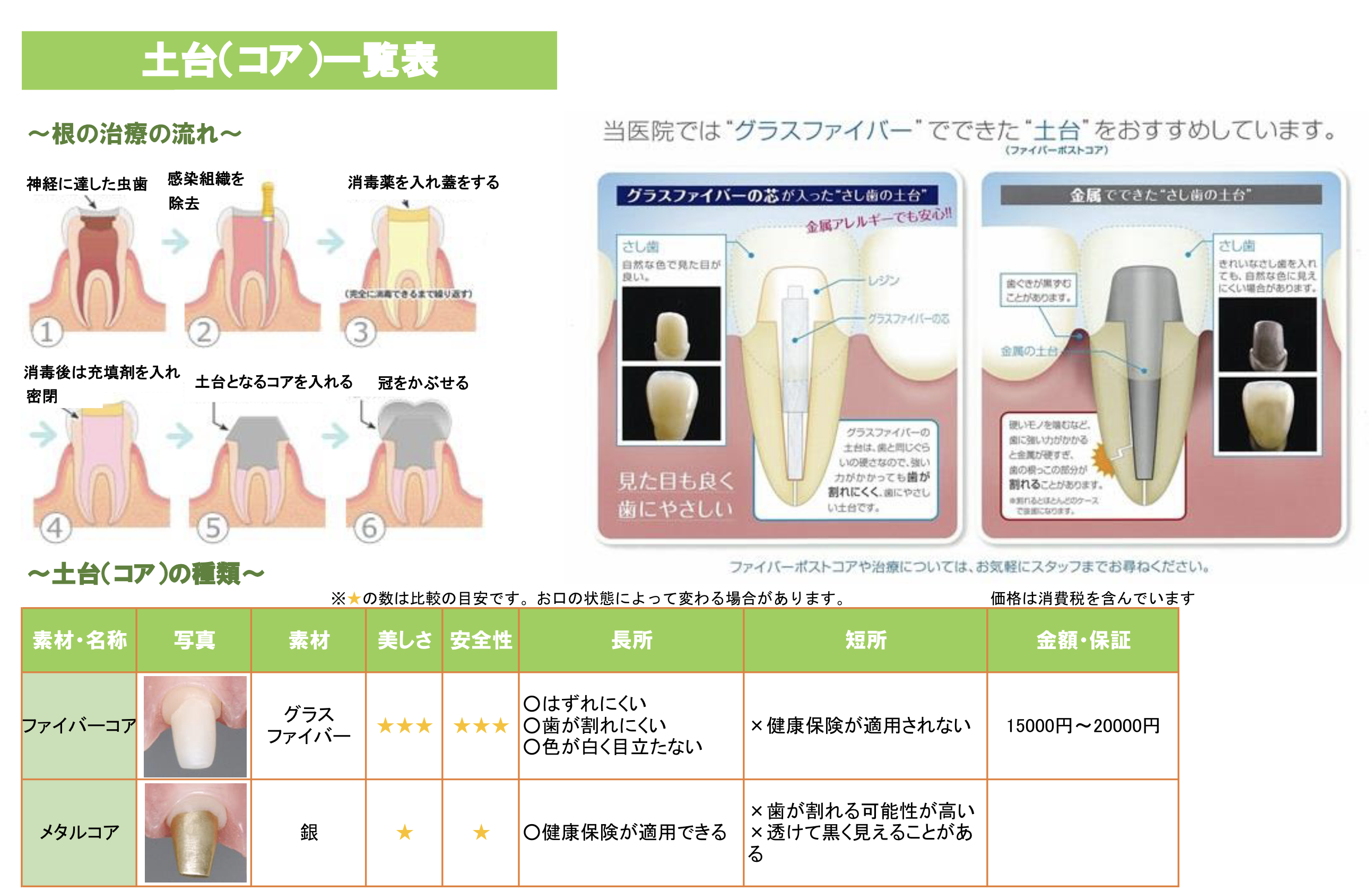

支台築造(コア)について

根管充填後に歯の形をした被せ物を装着できるように土台を作っていく治療である支台築造(コア)についてご説明したいと思います。

支台築造の種類(前歯)

セメント・レジン・レジンと既成ポストの併用・鋳造体

支台築造の種類(奥歯)

セメント・レジン・レジンと既成ポストの併用・鋳造体・鋳造体(分割してある)

支台築造の種類・選択について:残存歯質(残っている歯)の量から適切な支台築造の方法を選択します。

セメントによる支台築造

従来のセメントを使用した支台築造です。材料自体の強度が低いため、歯冠の歯質の崩壊が少ない生活歯(歯髄が生きている)や失活歯(歯髄がない)が対象となります。登戸グリーン歯科・矯正歯科では基本的にこの治療方法は行なっておりません。

コンポジットレジン(プラスチック)による支台築造

直接法(その日のうちに支台築造を行うこと)と間接法(型取りを行い、次の来院日に支台築造を行うこと)の両方が適応です。

指定の歯面の処理後にコンポジットレジンを盛っていき、固めます。生活歯・失活歯ともに使用できますが、歯冠の崩壊が進んだ歯、残存している歯質が歯肉の縁下に及ぶ場合には推奨されていません。コンポジットレジンの弾性係数は象牙質に類似し、歯質と接着によって一体化します。

歯質の破折が生じた際、既成の金属ポスト(根管内に入れる棒)を使用しなければ破折線は歯茎部の付近を走行し、骨の縁下に及ぶことは少ないです。

歯冠部の歯質の高さが1〜2mm以上残存していれば、コア部を保持することが可能であるためポストは基本的に要りませんが、歯冠部の歯質の量が少なくコア部を保持できない場合には既成ポストを併用します。金属のコアとファイバーコア

規制ポストには金属ポスト(金属コア)とファイバーポスト(ファイバーコア)があります。

既成金属ポストと歯の象牙質の弾力係数はかなり相違があり、被せ物の装着後、歯冠部に力が加わった際には金属ポストの先端に応力集中が認められます。そのために歯質の破折が生じると破折線は金属ポストの先端を通り、骨縁下に及ぶことが多く、その後、歯を再利用することは難しくなります。

要約すると、金属ポストは噛み合わせの力をそのまま歯の根っこに伝えてしまいやすいので歯が根っっこに近い部分で折れてしまう可能性があります。歯の根っこの部分での破折は大体の場合抜歯になります。

歯の根っこが多い奥歯の場合は破折してしまった根っこの場所のみ抜歯してブリッジにしたりする治療もあります。

ファイバーポスト(ファイバーコア)の弾力係数は歯の象牙質の弾力係数と類似しているのでファイバーポストを併用したレジン支台築造では歯冠部に力が加わった際に応力は歯頸部に集中します。そのため歯質の破折が生じた場合、破折線は歯頸部を通過することが多いので破折しても歯根の再利用が可能な場合が多いです。鋳造体による支台築造

全ての症例に適応可能であるが、高さのある歯質などが残存する場合は応力集中の回避や歯質の削除量軽減のため、直接法が良いです。

間接法の方が直接法よりも歯質削除量は多くなるからです。

歯冠部歯質がほとんど失われている条件においても、鋳造体による支台築造は高い破折強度を示します。しかし、破折時には破折線が骨の縁下に及ぶ歯根破折を起こしてしまい、抜歯となる可能性が高く、問題点とされています。参考文献 クラウンブリッジ補綴学「第5版(編者)矢谷博文先生(他先生) 医師薬出版」

登戸グリーン歯科・矯正歯科ではファイバーポスト(ファイバーコア)は自由診療となります。

保険治療は金属(銀を使用)の既成ポストまたは鋳造体になります。詳しくは歯科医師までお問い合わせください。

古橋先生のブログです!

歯に関するブログ