-

歯科からのデンタルエステ・カウンセリング・お悩み 歯科衛生士のブログ

こんにちは。歯科衛生士主任の原田です。今回はホワイトニングサロンBeauteでデンタルエステセラピスト養成講座を受講してきました。

デンタルエステとは

皆様はデンタルエステってご存知でしょうか?

現在では長期のマスク生活により、ゴムの締め付け・呼吸が浅くなる・顔や口周りの筋肉の衰え・デジタル化による俯き姿勢(うつむきしせい)・ストレートネック・巻き肩・ストレスによる歯ぎしり・老化現象の低年齢化(現代は15歳から始まっているそう)など・・・私たちの体には様々な不調が起きています。

このような不調にデンタルエステはアプローチすることができます。

美容の方面からは、顔周りや口周りの筋肉をマッサージしてリフトアップ・小顔・しわ・たるみなどを改善し、骨格を整えます。

歯科からのデンタルエステ

唾液分泌の促進

顔周りや口周りの筋肉のマッサージにより唾液分泌を促進させてドライマウスの方に有効、自浄作用アップで虫歯予防や歯周病予防にもなります。

咬む筋肉の緊張緩和

筋肉のマッサージによってストレッチさせて食いしばりや歯ぎしりによる症状の緩和・口を開けやすくなる・食いしばりや歯ぎしりが原因の頭痛や肩こりの改善にもなります。

アンチエイジング

デンタルエステはコリやむくみを取ることによって毛細血管の圧迫を正常にし、血流の酸素や栄養素がきちんと血管内から細胞内へ行き届くようになることで様々な老化現象に有効です。

デンタルエステは私が思っていた以上に奥深い、そして患者様のニーズや悩みに答えられる技術だと感じました。

早く患者様に施術できるよう次回以降もしっかり学んできます。

デンタルエステのカウンセリング

セミナー2回目ではデンタルエステにおけるカウンセリングがいかに重要かを学んできました。

施術に満足していただくにはカウンセリング力も欠かせません。

デンタルエステのカウンセリングのポイントは5つあります。

①傾聴

セラピストは相手の話をじっくり耳を傾けて、相手の背後にある感情を心で受け止めて理解する。

②受容

相手の話の内容について評価しない。

相手の話を無条件に受け入れる。③共感

相手の経験や感情を正確に受け止めて、セラピストも同じように感じ、理解する。

④浄化

傾聴・受容・共感というステップを通じることで相手はセラピストに受け入れてもらっていると感じ、緊張や不安などの感情が次第に解放されて、リラックス感につながる。

⑤気づき

精神的な状況がなされて初めて、相手は悩みや問題に対して、自分なりの解決方法やセラピストのアドバイスを素直に受け止めるようになる。

相手=お客様の悩みを理解して、辛さを共感するところからスタートです。

実はこのカウンセリング、私たち歯科衛生士は日々の診療の中でも行っています。

今までを振り返ると、上記5つのポイントはまだまだできていないと実感。

患者さまとより良い信頼関係を築けるように明日から生かしていきます。デンタルエステでのお悩み

『デンタルエステで顔をキレイにする』といっても、患者さまのお悩みは様々です。デンタルエステではお客様のお悩みは以下の順で多いと言われています。

1位 たるみ

お肌に張りを与えたい。フェイスラインをリフトアップしたい。

2位 大顔

小顔にしたい。顔のこわばった筋肉をほぐして欲しい。

3位 むくみ

顔全体がむくんでいる。

目がむくんで腫れぼったくなっている。

表情筋にアプローチ

これらのお悩みに有効で、体感があり、1度の施術で効果があるのが表情筋にアプローチするデンタルエステです。

顔の表情を作る表情筋は特殊で、骨と骨だけではなく、筋肉と筋肉、皮膚と筋肉をつないでいます。

つまり、筋肉の動きが直接皮膚のたるみやしわの原因になるのです。

お悩み1位のたるみには、口腔内・口腔外から表情筋にアプローチして日々の癖や老化で下垂した表情筋を元の位置に戻し、お肌にハリを与えます。

お悩み2位の大顔には、原因である頬筋や咬筋のこわばりにアプローチして筋肉を柔軟にし、骨格に沿ってお顔の形を小さく整えます。

お悩み3位のむくみは、首の筋肉やリンパの流れに大きく関わります。

デンタルエステではお顔だけでなく首にもアプローチすることで、お顔と体幹をつなぐ部分の流れがよくなり、むくみが解消されます。デンタルエステの種類1

デンタルエステの種類をご紹介していきます。

デンタルエステはカウンセリングをして、初めにその日の筋肉のコリを確認します。

その日にあったマッサージを提供するために大切です。①ヘッドマッサージ

デンタルエステのヘッドマッサージは、骨と骨の間の老廃物を流して頭をすっきりさせるだけではなく、顔を引き上げるために行います。

下あごにつながっている側頭筋を引き上げてフェイスラインの引き上げにつなげ、さらに目と額につながる前頭筋を引き上げることで額のシワ改善や目元の引き上げにつながります。②ほうれい線と咬筋のマッサージ

フェイシャルケアは首のケアを先に行うことで、顔への代謝がよくなり効果が高まるので首・鎖骨周辺のリンパや筋肉にしっかりアプローチして、老廃物を流しやすくします。

フェイスラインはあご下の皮膚がたるむことで大顔に見えてしまうので、たるみの原因になっているあご下をリフトアップさせます。

また、普段からくいしばりをする方は咬筋が硬くなっていますので、しっかりマッサージします。デンタルエステセラピストの試験に向けて

いよいよ次回はデンタルエステセラピストの試験です。

今回5回目の受講はほとんどが相互実習の時間でした。

ヘッドマッサージからひと通り施術してもらったら、施術前と比べて目がぱっちりと視野が大きく開いて、フェイスラインと胸筋の位置がアップ、そして口が開きやすくなっていました。

このデンタルエステは口の中からもアプローチできるので、歯ぎしりなどで顎が痛い方にも有効です。デンタルエステの種類2

③首と肩のマッサージ

首には筋肉・リンパ・血液・神経など様々な機能が密集しているので、優しくしっかりとケアする必要があります。

現代人はスマートフォンやパソコンを使う時間が長く、肩首のコリやストレートネック、顔が前に出るなどの症状の方が増えています。

首を的確にマッサージすると楽になるだけではなく、目がすっきりとします。

そして、首のシワで老けて見えてしまうのでマッサージと同時に栄養を与えることも大切です。④額と目の周りのマッサージ

顔の横向きのシワは前頭筋の働きにより皮膚にたるみが出てきておこります。

前頭筋は目の上から位置しているので、額を引き上げることで横向きのシワを改善、そして目がぱっちりと開いて大きくなります。

施術後にまつ毛が上に上がって見えると、まぶたがリフトアップされている証拠です。⑤歯肉マッサージ・咬筋マニュピレーション

口腔内マッサージには、次の3つの効果があります。

唾液の分泌を促す

マッサージをすることで歯肉が活性化し、免疫力がアップ。歯肉にある約40か所のツボを刺激していきます。

唾液腺は大唾液腺と小唾液腺があり、マッサージによって口腔内全体に分布している小唾液からも唾液分泌が促進されます。唾液分泌量が減少する中高年の方に特におすすめです。リフレッシュ効果

様々なストレスやデジタル社会での同じ姿勢のままの時間が長い現代人に、リフレッシュ効果が期待されます。唾液腺を刺激しながら深層筋を拡げるマニュピレーションや口輪筋のストレッチなどの歯肉マッサージによってお口の中もリラックス。

登戸グリーン歯科・矯正歯科のスタッフからも歯肉マッサージが一番人気でした。

この歯肉マッサージ・咬筋マニュピレーションは歯科衛生士か歯科医師しか施術できません。⑥リップエステ

最後はリップエステです。

お肌の再生が28日間であるのに対し、唇の再生は3~5日と非常に早く、唇の老化は20歳頃から始まっています。乾燥や縦ジワ、くすみなどのお悩みに効果的で、続けていただくと口紅いらずになる患者さまもいらっしゃいます。

ホワイトニングサロンBeauteでデンタルエステセラピスト養成講座の第6回目ではデンタルエステセラピストの実技試験があり、無事合格できました!

ここ3週間は就業後、登戸グリーン歯科・矯正歯科のスタッフに協力してもらって毎日練習させてもらいました。

先日、『グータンヌーボー』というテレビ番組でも芸能人が『お口の中からのエステがすごい!』と言っていて、デンタルエステの認知度が高まり、人気が出てきています。今後、デンタルエステを何らかの形で患者さまに提供できるようにしていきたいと思います。

-

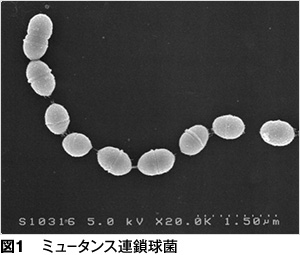

乳児期の唾液接触による学齢期のアレルギー発症リスクの抑制

こんにちは。歯科医師の川端です。

今回は論文のご紹介です。乳児期の唾液接触による学齢期のアレルギー発症リスクの抑制

これは和歌山県立医科大学皮膚科学講座(教授:神人正寿)博士研究員久保良美らの研究グループが、兵庫医科大学、獨協医科大学、高槻赤十字病院と共同研究を行ったものです。

唾液とアレルギーの研究

2013年に発表されたスウェーデンにおける出生コホート研究では、乳児期の親の唾液によるおしゃぶりの洗浄を介した親から子への口腔内細菌の移行が乳児の免疫系を刺激し、乳幼児期の効果的なアレルギー予防につながる可能性を示唆していました。

和歌山県立大学の研究

和歌山県立医科大学の発表によりますと、

乳児期の食器共有による唾液接触は、学齢期の湿疹(アトピー性皮膚炎)の発症リスクの低下と有意に関連していたことがわかりました。

また、親の唾液によるおしゃぶりの洗浄を介した唾液接触は、学齢期の湿疹(アトピー性皮膚炎)とアレルギー性鼻炎の発症リスクの低下と有意に関連していました。

さらに、学齢期のぜんそくについて、親の唾液によるおしゃぶりを介した唾液接触は、今回ははっきりとした有意差はでなかったものの、『発症リスク低下の可能性』について推測できました。アレルゲン耐性の発達

アレルゲン耐性の発達は、腸内細菌叢の多様性、乳幼児期の微生物による免疫刺激、出生時の母親からの微生物獲得など、いくつかの要因に依存すると考えられ、乳幼児期の微生物刺激が不十分であると、皮膚などのバリア組織が過敏になり、2型免疫反応(アレルギー性疾患)が亢進する可能性があります。

口腔内の環境

口腔は消化管に次いで豊富な微生物叢を有しており、動物及びヒトの研究から口腔内の微生物が腸に移動し、腸内細菌叢を変化させておそらくそのために免疫防御を変化させることが示唆されています。

乳幼児期の親の唾液によるおしゃぶりの洗浄を介した唾液の接触は、学齢期の湿疹(アトピー性皮膚炎)(オッズ比OR0.24;95%信頼区間Cl0.10-0.60)とアレルギー性鼻炎:OR0.32;95%Cl0.15-0.73)の発症リスクの低下と有意に関連し、同様の因子で調査後も有意な関連が示唆されました。(湿疹:OR0.35;95%Cl0.13-0.91,アレルギー性鼻炎:OR0.32;95%Cl0.14-0.72)。

親の唾液によるおしゃぶりの洗浄と学齢期のぜんそくについては、今回ははっきりとした有意差は見られませんでしたが、発症リスク低下の可能性が示唆されました。(調整後OR0.17;95%0.02-1.31)とのことです。

虫歯予防・唾液感染のリスク

乳児期の大人から子供への唾液接触(食べ物をフーフーして冷ます行為や親御さんが口をつけたスプーンやお箸で子供に食べ物を与える、コップの共有など)は現在はう蝕予防の観点から推奨されていません。

しかしながら、今回の発表のように親の唾液がアレルギー予防になることが、様々な研究で証明されるようになりましたら並行してう蝕の疫学調査もされるのではないかな?と思っております。

アレルギー疾患と歯科

インプラントセミナーでもアレルギー疾患がある方への投薬の注意や制限について学んでおりますので、アレルギー疾患の減少は歯科医療にも少なくない影響を与えると思います。

今後も歯科以外の研究にも目を配りながら、診療において現代の中で正しい説明ができるように心がけていきたいと思います。 -

歯科医師川端の勤務先変更のご案内(登戸クローバー歯科・矯正歯科へ)・小児の外傷

おはようございます。

登戸グリーン歯科・矯正歯科、歯科医師の川端です。風の冷たい季節の中、頑張って通ってくださる患者さまの姿に、一層精進しようと思う日々です。

2024年から院長補佐として登戸グリーン歯科・矯正歯科の分院である登戸クローバー歯科・矯正歯科に勤務いたします。担当させていただいている患者さまにはご迷惑をおかけしてしまい恐縮ですが、あわせてよろしくお願いいたします。

お子様のお口のケガ・小児の外傷

さて、冬休みの期間があったので帰省やお出かけが増えた時期でもあります。

普段と違う環境になると、意外なところで転んでしまったり階段を上りそこねたり、下りそこねたりと小児の外傷が増える時期でもあります。

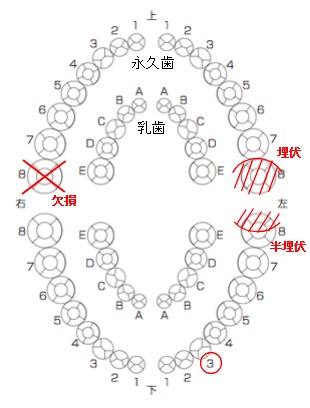

前歯の外傷(脱臼や亜脱臼、歯の一部が欠ける、歯が割れる)や、転んだ際に歯がぶつかって唇や粘膜を切ってしまうなどが多いですね。乳歯では1~3歳

永久歯では7~9歳

以前に外傷の本について書いたブログでも触れましたが、小児の歯の外傷の実態調査(日本小児歯科学会1996年)では外傷と年齢の関係について、乳歯では1~3歳、永久歯では7~9歳に多いとされています。

また、小児の歯の外傷の実態調査(日本小児歯科学会1996年)において、

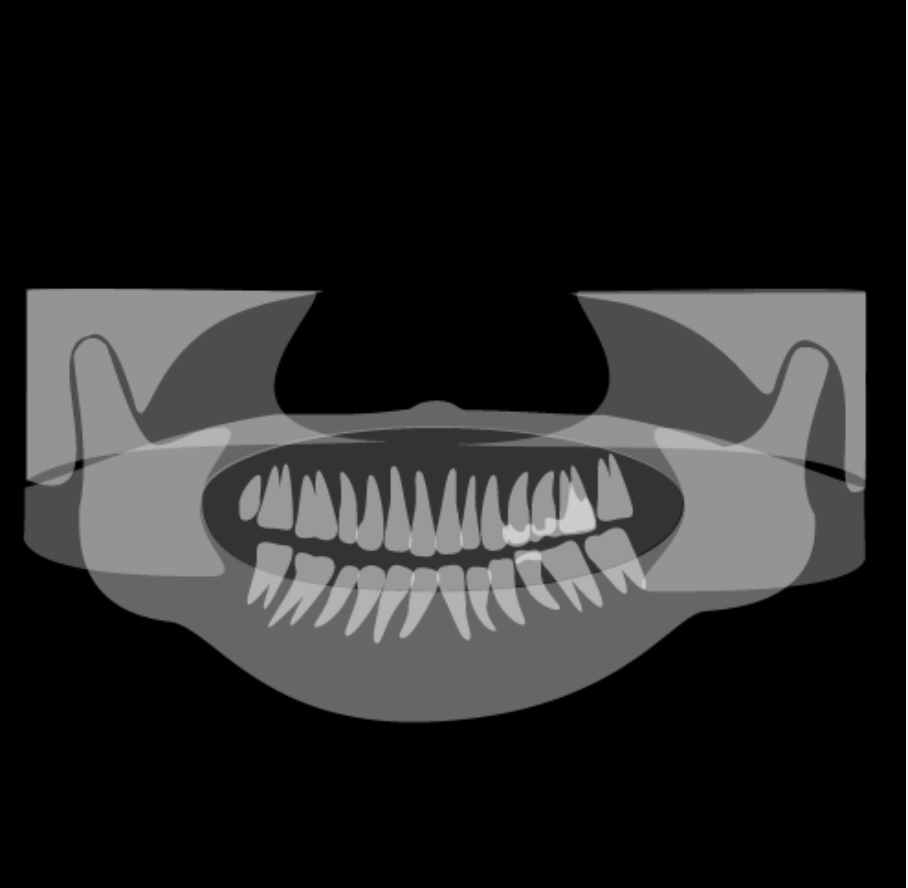

『乳歯の受傷部位は上顎切歯部(じょうがくせっしぶ)が多く、特に上顎乳中切歯(じょうがくにゅうちゅうせっし・乳歯の上のお顔の正面に並んでいる一番大きい前歯・画像のAと表記されている歯です)73%と圧倒的に多かった。数は少ないが、乳臼歯部(乳歯の奥歯)の外傷もみられた。

永久歯でも上顎切歯部が多く、上顎中切歯(上のお顔の正面の前歯・画像の1と表記されている歯です)が75%を占めていた。

また、下顎の中切歯(下の歯のお顔の正面の前歯・画像の1と表記されている下の歯になります)の受傷の割合が乳歯より高くなっている』

との記載があります。川端先生のブログ歯の外傷のお話

歯の外傷の分類

破折(はせつ・折れてしまうこと)

歯冠破折

歯の歯ぐきから出ている部分の破折

歯根破折

歯の根っこの部分の破折

歯冠歯根破折

破折線が歯冠から歯根まであるもの

脱臼

振盪・亜脱臼・側方脱臼

振盪は歯の揺れや移動してしまうことがないもの、亜脱臼はグラグラするけど元の位置に歯がある状態のもの、側方脱臼は動いてしまっている状態。

陥入

歯ぐきの中に入り込んでしまうこと

挺出

通常の位置より出てきてしまうこと

完全脱臼

に分けられます。

分類するとシンプルになりますが、外傷の際は粘膜の裂傷(ほほの内側や唇を切ってしまったり)なども併発するため、処置や対応も多岐にわたります。

また、粘膜の裂傷を伴う場合、出血も多くなることがあるためお子さん本人だけでなく親御さんも動揺してしまいます。(親心としてとってもよくわかります)処置として

応急処置・治療・経過観察

外傷の場合、まずは応急処置などの対処をして順調に治癒しているか、新たな問題が起きてないか、数日後に経過を診て、そこから定期的に経過を診てゆくことが多いです。

もしなにかございましたら、しっかり経過フォロー致しますので、ご相談ください。お急ぎの時はお電話で!

0449348239

歯の絵本のご紹介

図書館へ行った際に歯の絵本が特集されているコーナーを見かけました。

以前、歯の絵本についての紹介をさせていただきましたが、なかなか歯の絵本を見かけたり、手に取ったりする機会が少ないかもしれません。

こうやって歯の絵本が集められているコーナーがあることで、普段気が付かない歯の絵本を、

『なんだか面白そう』と手に取るきっかけになってくれたら、歯科医師としてうれしいなと思います。

野菜の収穫体験

秋に野菜の収穫体験に2回いってきました。

今回は

①さつまいも掘り、キウイフルーツ狩り

②大根、ニンジン、かぶ、ピーマン、バターナッツかぼちゃ、冬瓜、落花生

などを収穫してきました。

冬瓜やかぼちゃは夏のイメージだったので、11月でも収穫できることが意外でしたが、大きな冬瓜やバターナッツかぼちゃがゴロンゴロンと地面に転がって実っている姿は興味深かったです。

キウイフルーツはリンゴと一緒に保存して追熟中のため、早くあまくなーれやわらかくなーれと毎日眺めて、かたさの確認がてらつっついています。

キウイフルーツは皮をむいて切らずに食卓に出したら、『前歯がぶり』の練習にならないかしら?と期待しております。

また、せっかく収穫した野菜なのでこちらのブログでご紹介した『前歯がぶり』を実行できるメニューを模索中です。

なかなか自分だとメニューがワンパターンになってしまうので、今度、医院の管理栄養士さんたちに相談してみようと思います。歯のはえかわりのなぞ

歯科の絵本をご紹介したいと思います。

以前紹介させていただいた本と同じシリーズですね。私の好きな本です。なんで乳歯があるの?

乳歯がなかったらどうなる?

というお話がわかりやすく書かれています。

昔は『乳歯は抜けるから虫歯になっても大丈夫』という風潮がありましたが、現代では皆さんの理解が広まり乳歯にも大きな関心を寄せていただけるようになりました。

『前歯がぶり』の話とつながりますが、乳歯列期にしっかり噛むことで顎の成長が促されることから、不正咬合の予防にもなり、乳歯が永久歯の交換の時期まで保存されることで、永久歯が並ぶためのスペース確保にもつながります。

ぜひ、お子様と歯の絵本を通して歯についての興味を深めていただければと思います。 -

かかりつけ歯科医院の重要性と定期健診の必要性

こんにちは。登戸グリーン歯科・矯正歯科の歯科医師、山縣奈々子です。

乾燥した冬の季節です。インフルエンザやコロナウィルスなどまだまだ感染症には気が抜けません。

さて、今回はかかりつけ歯科医院についてお話ししたいと思います。皆さんはかかりつけの歯科医院はありますか?

定期的に通ってチェックとクリーニングを受けていますでしょうか?かかりつけ歯科医院があることのメリット

歯医者というと『歯が痛くなったら行く』とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、お口の健康を考えると何か困ったことがなくても歯医者に定期的に通っている方も多くいらっしゃいます。

痛いところもないのに、定期的に通って何をしているのでしょうか?虫歯がないかのチェック

歯周病になっていないかのチェック

磨き残しがあったところのクリーニング

かみ合わせが変わっていないかのチェック

などがあります。

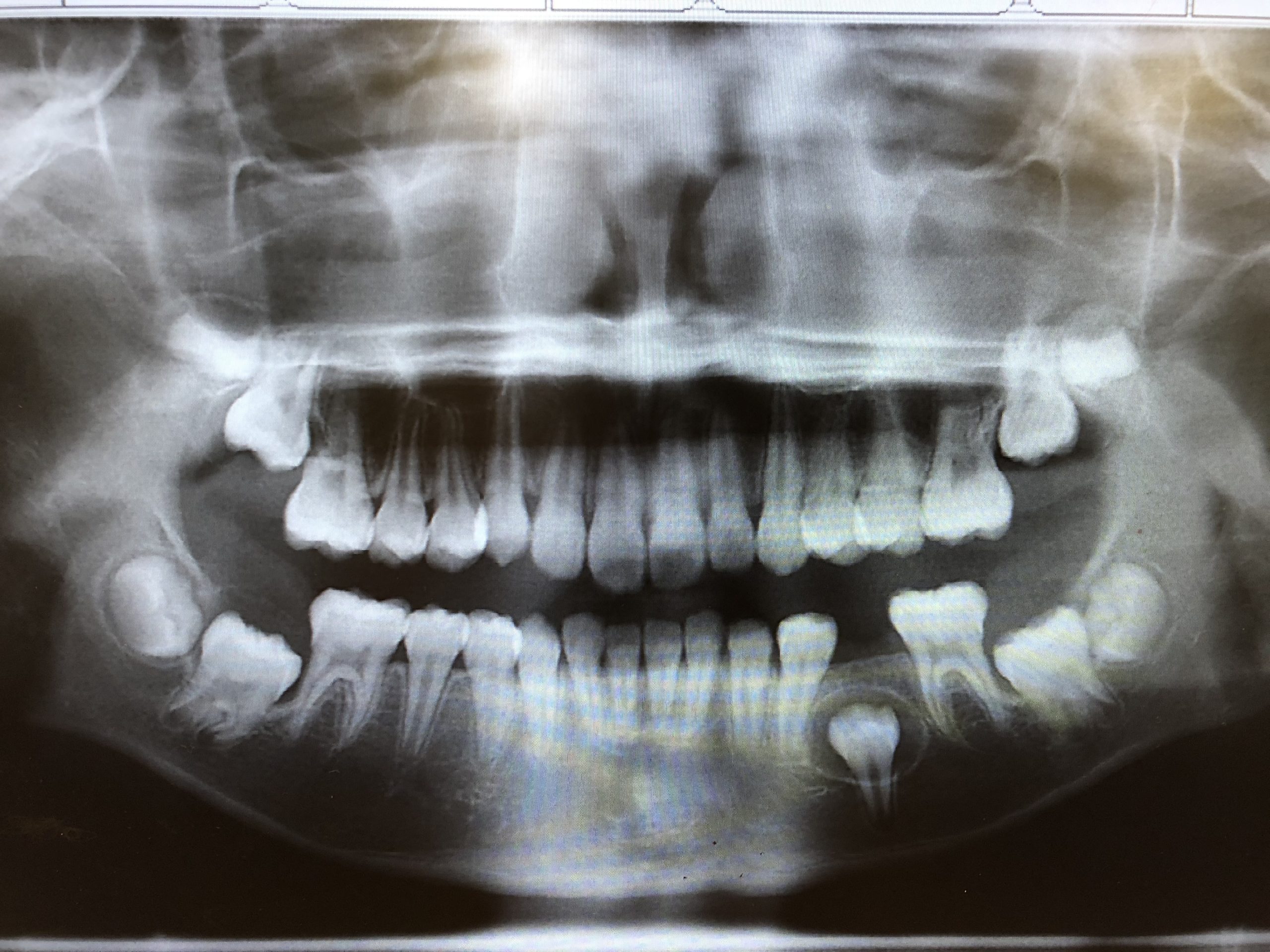

歯科医院でのレントゲン撮影

歯医者にとって患者さまの口腔内の状態を知るために必要なものとしてレントゲン写真があります。

このレントゲン写真はその時の歯の状態だけでなく、歯茎の中の骨の状態も確認することができます。

レントゲン撮影でのメリット

始めて来院していただいた時にレントゲン写真を撮影しますが、定期的に通院しているおよそ2年おきにレントゲン写真を撮影します。

そうすると、2年間の間の変化を確認することができます。

経過を追っていくことによって、病巣があったとしても、急激に進行したものなのか、何年たってもほとんど進行していない病巣なのかを確認することで治療を積極的に行うべきなのか、経過を見ていくべきものかを判断することができます。治療内容と経過の把握

どのような治療をしたのか把握しているという意味でもかかりつけ歯科医院のメリットがあります。

治療が複雑になると、手当たり次第に1本・1本治療していけばいいものではなく、お口の中全体のバランスを見て治療の計画を立てることもあります。

そのような場合は患者さまといろいろ相談しながら治療を進めていきますので、患者さまと歯科医師がお互い理解し、納得したうえで初めて治療が成功しますので、かかりつけ歯科医院の存在は必須です。お口の中のトラブルフリーそして維持するために

お口の中に特にトラブルがない方にとっても、定期的に通っていただき磨き残しによる歯石の沈着や着色をクリーニングで取ってもらうことで、トラブルフリーのお口を維持できるのです。

どんなに意識して歯ブラシに時間をかけている方でも必ず磨き残しで歯石がついてしまうところがあります。私たち歯科医師や歯科衛生士でもあります。

患者さまにはそれをご自身で理解していただき、より上手に歯ブラシしていただけるようにお伝えするのもかかりつけ歯科医院の役割です。このようにかかりつけ歯科医院は皆様にとって、とても大切なものだと考えています。

3か月から6か月おきに定期健診を受診していただくのが一般的です。

お近くに通いやすく信頼できる歯科医院を探して、ぜひ定期的に通ってください。 -

粘液嚢胞(ねんえきのうほう)唇にできたボコッとしたもの

こんにちは。登戸グリーン歯科・矯正歯科の歯科医師山縣奈々子です。

夏が終わってから秋を通り越して急に冬になってしまったような感じがする今日この頃ですが、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか?粘液嚢胞(ねんえきのうほう)

さて、今日は唇にボコッとできたオデキのようなものについてお話します。

この写真のように、唇の外側にできたり、唇の内側にできることもあります。

粘液嚢胞って何?

『口内炎ができました』と言って来院される患者さまもいらっしゃいますが、これは粘液嚢胞(ねんえきのうほう)と呼ばれるものです。

お口のどこにできるの?

お口の粘膜には唾のでる腺がたくさんあり、唇や頬の粘膜にたくさん存在しています。粘液嚢胞がその唾液腺の存在するところに出来ます。小さいものでは数ミリのものから大きいものでは1センチ以上のものもあります。

粘液嚢胞と口内炎の違い

口内炎

へこんでえぐれたようになっている

しょっぱいものや辛いもので痛い

物が触ると痛い粘液嚢胞

ボコッと飛び出している

触ってもしょっぱいものや辛い物を食べても痛くない

唇の粘膜が薄く中が透き通ったように見えることがある粘液嚢胞って悪いもの?

粘液嚢胞は悪いものなのでしょうか?こたえはNO.です。

気が付いたらなくなっていることもよくありますが、またしばらくすると出現していることもあります。

これを放置しても特に問題はありません。

中に何が入っているかというと、唾液です。粘液嚢胞のしくみ

粘液嚢胞を簡単に説明すると唾液腺の出口のところが詰まり、唾液が口の中に出れずに腫れてきてしまうというイメージです。

知らないうちになくなっているときは詰まりが取れて元に戻っているということですが、再発を繰り返したり大きいままの状態を維持することもあります。

大きくても邪魔でない、見た目が気にならなければ特に問題ありませんが、口を動かすたびに歯に当たったり唇に当たるなどで不快感が大きければ除去手術をします。粘液嚢胞は簡単に取れる?

では、粘液嚢胞を取る(除去する)のは大変なのでしょうか?

除去するためには麻酔をして、粘膜を切らなくてはいけませんが10分から20分くらいで終わる手術です。最後は縫合をして終わります。

縫合している分、お食事の際に糸が触ったり少し違和感がありますが手術後も普段通りの生活を送っていただける簡単な手術です。術前

術後

粘膜の傷は皮膚の傷よりも早く治ります。1週間もあればほとんど分からない状態になります。

もしかしたら・・・

もしかしたら粘液嚢胞?と思うようなものが長いことお口にあり、お悩みの際は是非ご相談ください。

外科処置のリスクについて

かかりつけの内科・循環器科・などほかの病院に通われている方はお薬手帳などお持ちください。

服用されているお薬の内容を確認させていただきます。

外科処置後はしばらくお食事がしにくい状況になります。

患者さまは1時間のアポイントで外科処置をされました。次の日に消毒をさせていただいて、1週間後に消毒と糸を取る処置になります。

(通院の回数目安:カウンセリング30分・外科処置60分・消毒10分・消毒と抜糸10分)

お口の中やお口周りの外科処置になりますのでお話しするお仕事の方や声を出したり食いしばりのあるスポーツされる方はお申し出ください。

保険診療になります。休診日は祝祭日のみとなります。いつでも歯科医師が2人居ますのでご安心ください!

-

ご自宅での歯科診療・入れ歯の修理や口腔ケア

登戸グリーン歯科・矯正歯科では通院が難しくなってしまった患者様のご自宅に伺う訪問歯科診療を行っております。

例えば、いつも使っている入れ歯が壊れてしまいご飯が食べにくくなってしまったり、介護でのお口のクリーニング・ブラッシングなどの口腔ケアができているかわからなくて困っているという患者様やご家族様の診療を行ってきました。

それでは今まで行ってきた実際の治療の様子を今回はお話ししたいと思います。

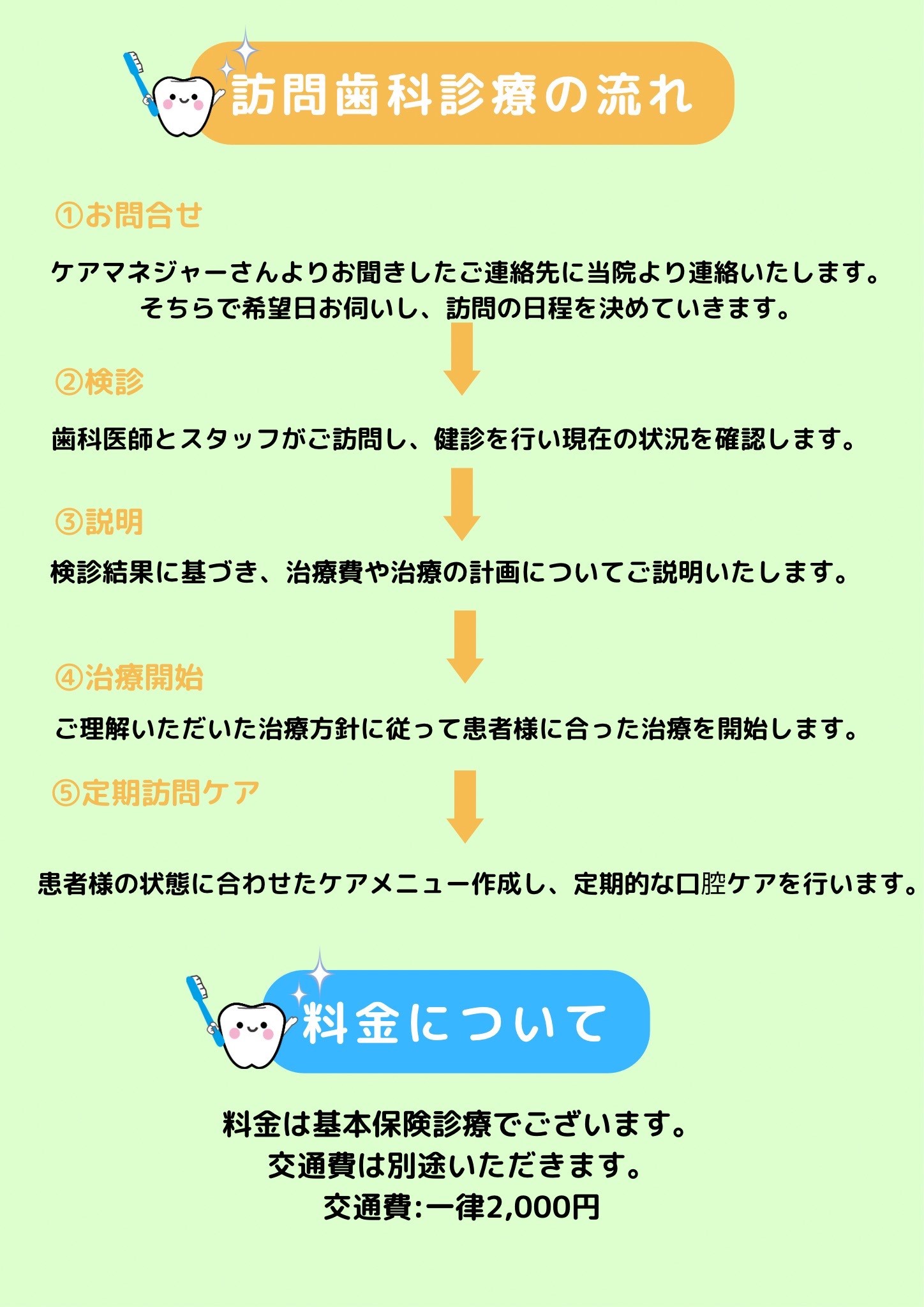

ご自宅での歯科診療

歯科医師・歯科衛生士・管理栄養士がご自宅に1〜2名で訪問いたします。

お電話でのご予約・お支払いについて

まずはお電話で訪問歯科診療ご希望のことと、お困りになっている状況をお話しください。

ケアマネージャーさんからのご連絡も可能です。

ご住所の他にご本人様やご家族様の都合の良い曜日・お時間などお伺いいたします。

担当歯科医師から再度お電話差し上げます。

ご自宅にお伺いしますので、道順やご自宅の建物の様子など詳しく教えていただけると嬉しいです。

保険での歯科診療になりますので介護保険証や医療証などご用意いただきます。

診療分のほかにお車代(2000円)をご用意ください。

診療分のお支払いは次にお伺いした時にご用意ください。

入れ歯の修理・新製

毎日のお食事で使用されている入れ歯は合わなくなってしまう他、壊れてしまったり、割れてしまったりすることも多々あります。

一度お預かりして修理したり、入れ歯の新製も可能です!入れ歯が欠けてしまった・入れ歯が壊れてしまった・歯が取れてしまった

入れ歯が欠けてしまった部分には歯の色味または歯肉の色味の歯科材料を使用して修理できます。

歯の部分(人工歯)が外れてしまった場合も修理ができます。

大きく壊れてしまったり(半分に割れるなど)、針金の部分(クラスプ)が折れてしまったり、取れてしまった場合は一度お預かりして、技工所へ依頼して制作いたします。入れ歯の修理・新製の治療の流れ

型取り

お口の中をアルジネートという歯科材料を使用して型取りします。

洗面所やキッチン・お水を使わせていただきます。

患者様がうがいができるようにうがい用のコップやうがい用のお皿をご用意ください。型取りが難しい患者様

認知症で同じ姿勢を保ったり、お口の中にアルジネートが固まるまで保持するのが難しい患者様には使用していた入れ歯を修理します。

歯科医院から技工所へ注文

①型取りさせていただいた型から石膏模型を院内で作成します。

上顎・下顎の模型から噛み合わせが正しくできるようにバイトワックスという歯科材料を使用して噛み合わせた状態を保持できるよう咬合床を歯科医師が作成します。

②ご訪問した際に、患者様のお口の中で咬合床が合うか確認いたします。

バイトワックスを溶かすのに火器を使用します。もちろん危なくないように使用しますが、ご希望があればお気軽に歯科医師へお伝えください。

③微調整後、噛み合わせを確認できたら技工所へ注文します。試適(してき)

お口の中は繊細なので、しっかり合うか試します。

ご自宅で完成の前の段階の入れ歯をお口の中で合わせたり、噛み合わせの微調整をします。

(お口を開けたり噛んだりと少し顎が疲れるかもしれません)最終の注文

試適で確認が取れたら、入れ歯の完成を技工所へ注文します。

お渡しと微調整

完成後、ご自宅にお持ちしてからも噛み合わせや内面に痛い部分がないかチェックします。

実際にお食事後にも使い勝手が良いかなど診させていただくので何度かお伺いいたします。入れ歯をなくしてしまった

いつもあるところにないと、毎日のお食事にご不自由されてしまします。

新製ができますのでご安心ください。

入れ歯の新製の場合も型取りからになります。

なくしてしまって困った時ようにスペアを持っていたいという方もご相談ください。入れ歯が合わなくなってしまった

以前と比べて顎の骨の状況から歯肉の高さが昔と変わってしまい、入れ歯が合わなくなることもよくあります。

この場合は入れ歯の内面に同じ色の歯科材料を足して修正ができます。

また、硬い素材と柔らかい素材があるので歯科医師が再度使いやすいように治療いたします。口腔ケア

毎日お口の中を綺麗に保つと身体の中へ悪い菌が入らなくなるので免疫機能が向上し、体力も向上します。

訪問歯科診療内容としては歯の磨き方や介護用歯みがき・スポンジの使い方のサポートをいたします。

さらに、おすすめしている殺菌作用が高いうがい薬の使用の他に歯ブラシや歯みがき粉、歯間ブラシなど患者様に合わせたご案内ができます。ご家族皆様の口腔内環境の向上がはかれます。機械での歯みがき

お口を開いていられる患者様はお持ちした機械での歯磨きもできます。

院内で行うケアができますので大切な歯が長持ちするようにお手伝いいたします。

患者様がいつも使用されているコップやうがいのお皿、洗面所をお借りします。歯が痛い・グラグラする

歯が痛み出してしまったり、抜けそうな歯があって飲み込んでしまわないかご心配されているというお問い合わせもあります。

かかりつけ医と連携しての歯科治療

かかりつけの先生とお話しさせていただいて、歯科治療ができるように連携をとらせていただきます。

服用されているお薬や全身状態など確認いたします。虫歯の治療

歯が欠けてしまったり穴が空いてしまったり、黒くなっている、しみて痛いなどの症状の患者様はご自宅で虫歯の治療させていただきます。

院内と違って歯を削る時に水を出せないので患部を冷やしながら治療します。

大きな虫歯の場合は麻酔させていただいてからの治療になります。

手用や機械で虫歯の部位を取り、レジンの歯科材料で歯を修正します。

噛み合わせのほか、入れ歯に当たらないか・入れ歯の出し入れに問題がないかなども調整させていただきます。

うがい用のコップやうがい用のお皿などのご準備をお願いいたします。またお水や洗面所など使わせていただきます。歯が折れてしまって当たるといたい

歯が折れてしまって歯肉に当たったり、粘膜に当たる場合も機械で鋭利な部分を丸くしたり歯科用レジンで修復して治療ができます。

抜歯

グラグラになってしまった歯の抜歯もかかりつけ医と連携して治療したします。

抜歯当日は麻酔をしますので、治療前にお食事をしていただくと良いです。

抜歯後の患部の消毒や口腔ケア(傷口を綺麗に保って回復を促します)などがあります。いずれの治療も患者様の状況を見ながら無理しないように進めさせていただきます。

管理栄養士による栄養指導

登戸グリーン歯科・矯正歯科では管理栄養士が在籍しております。

小学生の小児矯正歯科での口腔機能向上を促すために口腔トレーニングのご提案をしたり、生活面やお食事のお話・シュガーコントロールで虫歯を作らないようにサポートしています。

訪問歯科でも咀嚼(モグモグ)状況を歯科医師と連携を取りながらのお食事の硬さや飲み込み(嚥下)がよりよくできるように、体に必要な分量のお食事量が摂れているかを診させていただきます。かかりつけ医との連携

歯科医院ではかかりつけ医の先生やケアマネージャーさんからの了承をいただいてから栄養指導ができます。ご希望の方はご担当のかかりつけ医の先生やケアマネージャーさんにお話しください。

先生からのお食事の指示をお伺いして、患者様の実際のお食事内容や身体の計測をして栄養指導のご提案をさせていただきます。担当歯科医師

古橋先生:カメラは苦手とのことで後ろ姿です。

市川先生:いつもニコニコです。

詳しくはこちらから

-

食育で良い歯並びを導く・歯を抜かない床矯正

こんにちは。登戸グリーン歯科・矯正歯科の歯科医師 川端です。

スポーツの秋、芸術の秋、

そして食欲の秋がやってきました。皆様いかがお過ごしでしょうか?食欲の秋といえば食育「歯科食育」

稲刈り体験

食欲の秋といえば食育!ということで、私は先日、神奈川県で稲刈り体験をしてきました。

鎌で稲穂を刈る体験と穂がけがメインでした。

稲を刈る&束にすることは機械が行っても、穂がけは15人くらいで束になった稲をわっせわっせと運んで、竿にかけて、また運んで竿にかけて、の繰り返しでなかなかの力仕事でした。

今回は体験だったため、人数が多く効率が良かったかもしれないのですが、農家の方々は毎年秋にこんなに大変なお仕事をして新米を作ってくださっているんだなと実感しました。

最近ではお米屋さんにも新米が並んできましたので、ありがたく新米を楽しみたいと思います。食育で良い歯並びを導く

さて、お米の話をさせていただきましたが、先日、「食育で良い歯並びを導く」という熊本県の先生の講習を学んできました。

前歯がぶり

その中に「前歯がぶり」という、前歯でしっかりと噛む・噛み切ることで顎の成長を導くというお話がありました。

例えば、おにぎりで言えば、一口サイズの小さなおにぎりではなく大きな三角や俵形のものを用意し、子供が両手で持ち、「前歯でがぶり」と噛んで食べるということです。

ほかには、アスパラガスの肉巻きなども食べやすく小さくカットせず、そのまま(巻いた状態の長いまま)で提供し、子どもに噛み切ってもらい、前歯や顎をしっかり使って食事をしてもらうということです。プリンより固く、ほうれん草より柔らかい

そして、興味深かった話題は、現代の子どもの食事は「プリンよりかたく、ほうれん草より柔らかい」だそうです。

柔らかい食事は噛む回数が減り、顎への負荷も減り、顎が成長しないため、歯と歯の間に隙間のない歯列ができてしまうとのこと。

乳幼児の歯並びは、歯と歯の間に隙間がある状態が正常ですが、現代は乳歯の段階で隙間がなく、乳歯と乳歯がピッタリと合わさっている子供も増えています。小児矯正・床矯正

登戸グリーン歯科・矯正歯科では、子どもの成長する力を生かして「床矯正・しょうきょうせい」という方法で歯列を広げて大人の歯(永久歯)が並ぶように導いています。

抜かない矯正治療

床矯正は抜かない矯正治療でとてもメリットのある治療ですが、床矯正装置(プレート)を入れていただくという患者様の努力が必須になる処置でもあります。

今回のセミナーでは、乳幼児の哺乳や食事で良好な歯並びを確立しましょうというもので、これが普及できたら、より患者様に快適なお口の中を手に入れていただけるのではないかと思います。

そのためには、以前のブログで妊婦さんや授乳中の方への治療や投薬、麻酔について書かせていただきましたが、乳幼児を育てている方々に安心して治療に来ていただき、乳幼児の食形態の大切さを知って頂く機会を得ていただくことが大切かなと思いました。

大変興味深いセミナーでしたので、より深く学んでいきたいと思います。川端先生のブログ:

登戸グリーン歯科・矯正歯科の矯正サイト「非抜歯矯正.net」

ご相談いつでもお待ちしています!

【矯正のご相談に関して】

ご予約

ご予約制なのでお電話や上記の24時間WEB予約よりアポイントをお取りください。

初診当日

初診の方は待合室で問診票のご記入お願いいたします。

院内でお口の中の写真を撮らせていただきます。

歯科医師から当医院の矯正治療の流れ(検査・診断・治療内容・ご費用・治療期間の目安)などをお話しさせていただきます。

初回は保険診療となりますので、保険証・医療証をお忘れないようにお願いいたします。検査

ご検討いただいたのちに、ご希望の方は検査をさせていただきます。

模型の採取

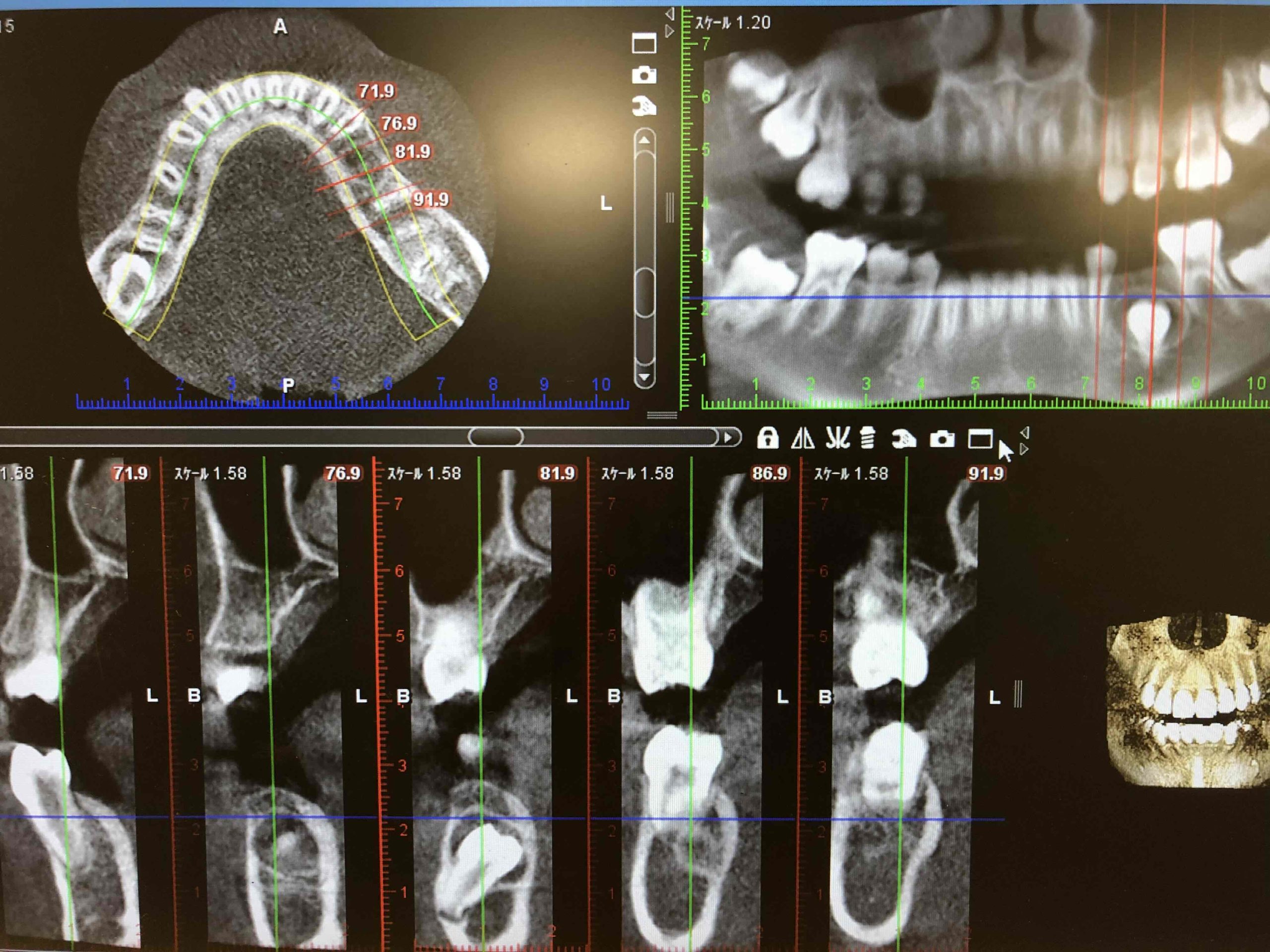

レントゲン写真撮影

パノラマレントゲン写真のほかにセファロ写真も撮影いたします。大人の方はCT撮影もあります

治療部位の有無

レーザーで虫歯がないか確認をします

歯周病の検査

大人の方は歯周ポケット検査をします

検査させていただいて、担当歯科医師が矯正診断を行います。

2週間ほどお日にちをいただきます。

院内での症例検討会など行います。矯正診断のご説明

今後の治療プランをお話させていただきます。

診断料がかかります(自由診療)

矯正治療プラン内容にご納得いただけるようでしたら、矯正治療を始めるにあたってご契約になります。

また、親知らずの抜歯が必要な方は抜歯後、治療が必要な患者様は虫歯治療が終了してから矯正治療が開始となります。矯正治療

月1回定期的に床矯正装置やワイヤー矯正・マウスピース矯正の調整治療を行います。

歯と歯の間を狭めるようにゴムをつけている方は1〜2週間ごとのゴム交換を行います。

痛みや何かありましたらお電話ください。祝祭日以外は診療していますので、対応させていただきます。矯正治療終了

矯正治療が終了したら、大人の矯正の方は保定期用のプレートやワイヤー固定をします。

今後も定期検診で歯と体の健康を保ちましょう! -

歯科で撮るレントゲン写真について種類と撮影するタイミング

こんにちは。歯科医師の山縣奈々子です。今回は歯科で撮るレントゲン写真についてお話ししたいと思います。

ではレントゲンを撮りますね!

歯科医院に行くと必ずと言っていいほど

「では、レントゲンを撮りますね!」

と、言われると思います。

「なんでー?」

「そんなもの撮らなくても分かるでしょ!」

と思われるかもしれません。でも、実はレントゲン写真は私たちが歯科治療を行うときにはかなり重要なことなのです。歯科の治療する領域

歯茎の中には骨があり、その骨の中に歯が埋まっているのです。

歯科の治療する領域は、お口の中を見ただけでは分からない歯の中や骨の中にも及びます。

虫歯などは歯の中で広がっていき、表面からでは全く気が付かないこともあります。歯科で扱うレントゲン

主なものとして

1、パノラマX線写真

2、デンタルX線写真

3、CT

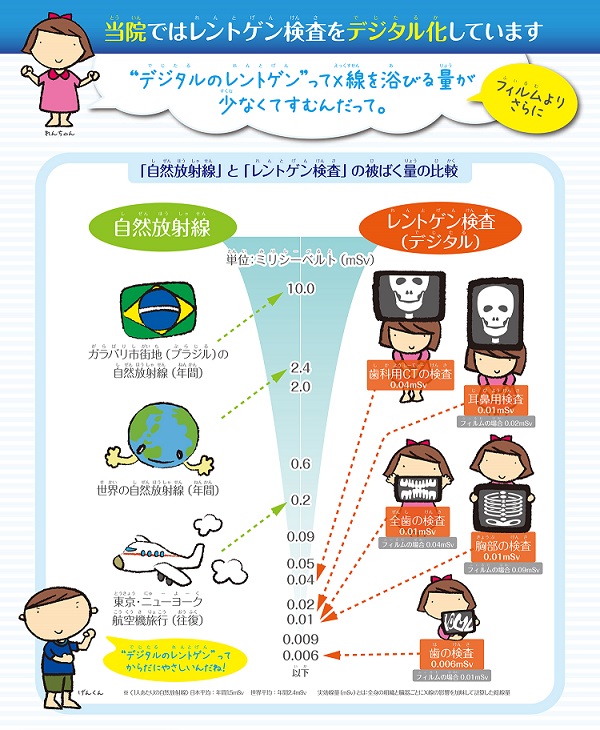

レントゲンと聞くと、被ばく量が気になるところだと思います。

レントゲン写真撮影での被ばく量

日常生活での放射線量

私たちが日常生活を送るだけでも実は放射線を常に浴びています。

住む地域によっても異なりますが、日本では年間約1.5ミリシーベルトの放射線を浴びていると言われています。

飛行機などに乗る、例えば東京-ニューヨーク間では0.19ミリシーベルトだそうです。レントゲン撮影での放射線量

では、歯科のレントゲン写真ではどうでしょうか?

パノラマX線写真 0.03ミリシーベルト

デンタルX線写真 0.01ミリシーベルト

歯科用CT 0.1ミリシーベルト

ほどです。機械によっても多少違いますが、自然に浴びている放射線と比べてみるとかなり低い量の被ばく量だということがわかっていただけると思います。

妊娠中の方のレントゲン写真撮影

妊娠中の方はX線の影響が胎児に与える影響が計り知れないということから、なるべくレントゲン写真撮影を避けるということが言われます。

しかし、やむを得ない場合には撮影範囲を最小限にとどめ、防護エプロンを着用しますので、あまり心配は必要ありません。

もちろん気になる方は、お気軽にお声がけください。正確な診断や確実な治療をするために

正確な診断や確実な治療をするためにはいろいろな情報が必要です。

登戸グリーン歯科・矯正歯科では従来のフィルムを用いたレントゲン写真よりも被ばく量の少ないデジタル撮影の機器を使用しています。

皆様には安心して治療を受けていただければ幸いです。歯科医師 山縣奈々子

レントゲン写真を撮影するタイミング

登戸グリーン歯科・矯正歯科でレントゲン撮影を行うタイミングについて簡単に説明いたします。

パノラマX線写真

初診時

初めて登戸グリーン歯科・矯正歯科にご来院していただきましたら、症状にもよりますがお口全体が映るパノラマX線写真を撮影させていただきます。主訴のある歯の場所のほかに虫歯になっている歯はないか、これから親知らずがどう生えてくるか、ほか医院での治療後の予後の状況、歯周ポケットの深さなど患者様の今後についても大切な情報になります。

久しぶりのご来院の時

定期検診と同じですが、2年以上前回の撮影から時間が経ている場合は撮影いたします。

定期検診時

前回撮影したパノラマX線写真が2年以上前の画像になると現状のお口の中の確認のためにレントゲン写真を撮影する場合があります。

いつもより診察料がかかるので、事前にお声がけいたします。お子様の矯正の診断時

小児矯正の資料採りでパノラマX線写真を撮影します。

これから生えてくる骨の中の大人の歯の状態がわかるので診断にとても大切な資料になります。抜歯後

虫歯になってしまい、しっかり歯が残ってない時の抜歯や根っこだけになってしまった歯の抜歯、親知らずの難抜歯などは骨の中の深い位置にある歯や歯の根っこのかけらまで抜歯できたか確認するために撮影する場合があります。

デンタルX線写真

初診時

パノラマX線写真を撮影した後に、デンタルX線写真を撮影する場合があります。

歯の痛みが強い時やぶつけてしまった時の破折(歯が折れる・歯が取れる)、被せ物が取れてしまった場合に、被せ物の下が虫歯になっていることも多々あるので、被せ物が取れている状態で撮影をします。再診時

初診時と同様に転んでぶつけてしまったり、被せ物が取れた時も歯ごと折れてしまって取れた場合もあるので骨の中の状況を撮影します。取れてしまった被せ物を見て判断します。

歯茎に小さなできものができてしまっている場合も歯の根っこの先に膿がないか、どの歯に炎症があるか診断のために撮影します。根管治療時

根っこの治療では骨に埋まっている部分の治療なので、デンタルX線撮影が欠かせません。

治療の最後の確認のほかに、根っこの状況を確認するために小さな棒状の歯科材料を入れたまま撮影することがあります。

また、根っこの数や生え方・曲がり具合によっては角度を変えて何回か撮影する場合があります。

非常に少ない放射線量ですのでご理解とご協力をよろしくお願いいたします。インプラントの2次オペ・アバットメントセット時

フィクスチャー(インプラント体)に歯の土台の部分になる治療に進んだときに撮影します。骨とフィクスチャーの状態などが診断できます。

歯科用CT

外科処置の診断

親知らずの抜歯、や歯茎を開いて行う外科処置で診断のために撮影します。

インプラントオペ

インプラント埋入ができる骨の量・幅・深さなどインプラント治療の際の診断で撮影します。

大人の矯正

ブラケット矯正やマウスピース矯正などの大人の矯正の資料採りでCT撮影を行います。

歯の傾斜や歯を動かすスペースの確保・ミリ単位での診断ができます。さらに詳しい診断が必要な時

歯茎が腫れてしまっていたり、痛みが強い場合などデンタルX線写真より詳しい情報が必要な場合に撮影します。普段より診察料がかかるので、お声がけします。

管理栄養士 北舘

-

フッ素と虫歯予防・予防歯科・フッ素の役割と安全性

こんにちは。登戸グリーン歯科・矯正歯科の歯科衛生士石田です。

今日はフッ素と虫歯予防・フッ素の役割と安全性についてお話していきたいと思います。虫歯予防・予防歯科

最近の日本では、お子様の虫歯になる率(罹患率)はどんどん減ってきています。

ですが意外なことに大人でも3人に1人は治療が必要なのに、治療されていない虫歯があるそうです

確かに、お忙しいとなかなか歯医者に通うことが難しい場合もありますよね。

ご高齢の方の場合になると、虫歯になったことがある人の割合がどんどん増えています。フッ素・虫歯予防に

虫歯を予防することはお子様から大人まで非常に大切な毎日のケアになります。

お食事後のフロスや歯間ブラシ、歯ブラシで食渣(しょくさ・食べかすのこと)をしっかり取ることと歯垢を除去することに加えて毎日のケアにフッ素を取り入れてみてはいかがでしょうか。

そこで、フッ素が虫歯予防に効果があるお話をさせていただきます。

そもそもどうやってフッ素が虫歯を予防するのか?

どのくらい予防してくれるのか気になったことはありませんか?

そもそもフッ素とはなんだろう?

フッ素が虫歯をどうやって予防するのかの過程をご説明いたします。。フッ素とは

まず、フッ素とは、自然界にも多く分布している元素です。

土の中には280ppm、海水の中に1.3ppm含まれています。

1ppmとは100万分の1に当たる単位になります。

自然界にあるほぼすべての食材に微量ながら含まれています。

体の中にも存在していて、動物の歯や骨、血液や軟組織にも存在しています。歯科でのフッ素

歯科で用いられるフッ素はフッ化物で、正式名称をフッ化ナトリウムといいます。

フッ素には安全に使用するための量の基準があります。

フッ素の濃度の推奨基準が2023年1月に改訂され、今までは0歳児では500ppmまでだったのが1000ppmまでなら安全に使用できると新しく発表されました。

後述で年齢別に推奨量もご紹介したいと思います。フッ素の働き

そしてフッ素の働きとして、虫歯菌から出る酸やお食事の中の酸で溶けた歯の表面を再び結晶化をさせて固め(再石灰化促進)、溶けてしまった歯の一部分からさらに溶けださないように歯を酸に強くさせます。

虫歯菌は酸を出して歯を溶かしてできるものですので、フッ素は歯を修復させてさらに溶け出さないようにするのです!

フッ素には全身応用法と局所応用法が存在します。フッ素の全身応用法

お薬の形態などでフッ素を体の中に取り込み、消化管で吸収されたフッ素が形成中の歯の表面(エナメル質)に取り込まれることで歯を強くさせます。

フッ素錠剤やフッ素添加塩などがあります。

また、飲料水にフッ素が比較的高濃度で溶け込んでいる地域などでは、日常的にフッ素を体の中に取り込んでいることになります。フッ素の局所応用法

生えている歯に直接フッ素を作用させる方法で、塗布法、洗口法とフッ素入り歯磨き粉があります。

塗布法

塗布法は歯科衛生士や歯科医師によって2%(9000ppm)の比較的高濃度なフッ素を、歯ブラシやコットンの玉を使って歯の表面に塗っていく方法で、虫歯予防として1歳から実施されています。

フッ素・注意点

注意点として単に1回塗っても効果は少ないようで、年に2回以上定期的に継続して受ける必要があります。

乳幼児に対して定期的にフッ素塗布を行って、虫歯がほぼ半分に減ったと報告もあります。

当院でも扱いはありますが、効果が強い分表面のみ固くなるため、虫歯になりかけている歯には当院はお勧めしておりません。フッ素・おすすめ

900ppmと濃度が低めのフッ素ジェルも取り扱っており、内面からじっくりと組織を強くしていくため、こちらを毎日使用していただくことを当院では推奨しています。

ブクブクうがい・洗口剤

洗口法は当院で最も行われている方法で、フッ素をお口に含んで30秒~1分間ぶくぶくうがいをします

一回の量は未就学児で5~7ml、小学生以上で10mlです。

毎日法(週5回法)と週1回法があり、それぞれ用いられる溶液の濃度が異なります。

毎日法では0.05%の溶液(225ppm)を、週1回法では0.2%(900ppm)を用います。フッ素・注意点2

フッ素を塗ったりフッ素洗口の後は30分間飲食やうがいを控えていただくとフッ素の効果が出ますので、寝る前の歯磨きのあとがタイミングとして適切です。

フッ素洗口の虫歯予防効果は、厚生労働省より30~80%と報告が出ています。

こちらの洗口剤はりんご味で人気があります。ぜひご家族でご利用ください!

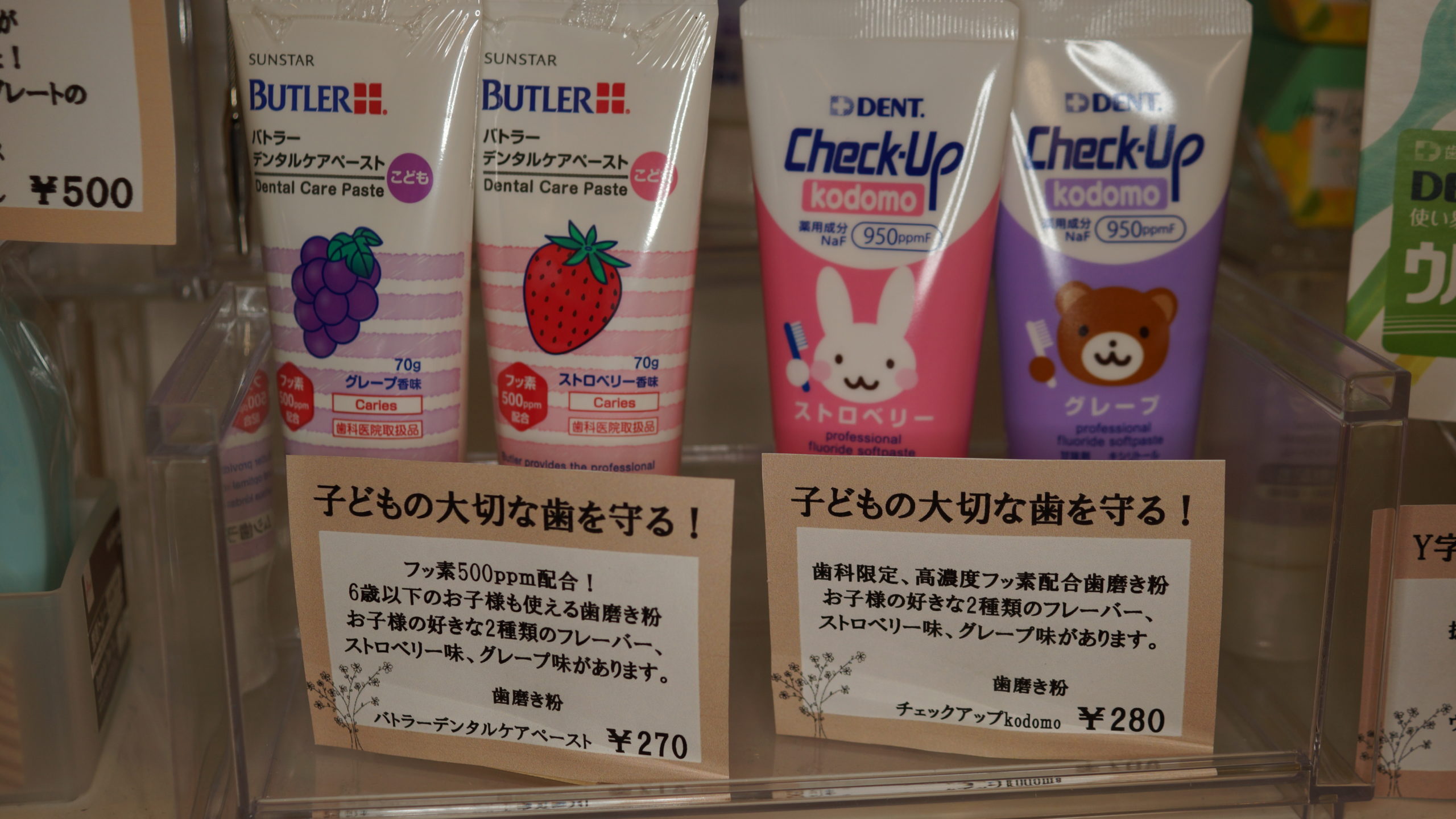

歯磨き粉(歯磨剤・しまざい)

フッ素配合の歯磨き粉も最近では多く販売しています。

毎日の歯磨きでフッ素を取り入れられれば虫歯予防効果は1000ppmで23%、1450ppmで29.3%にもなります。

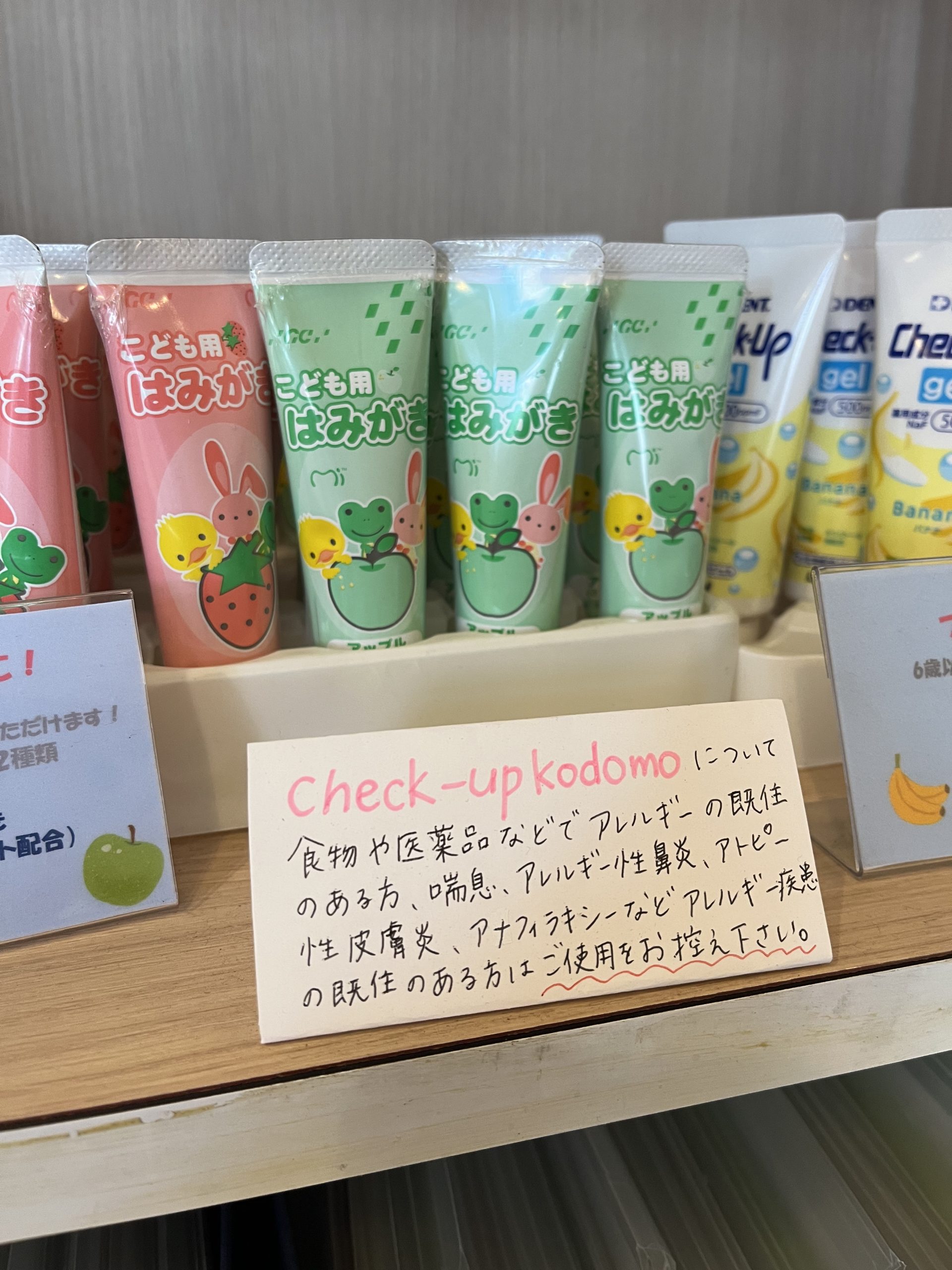

右側の商品、チェックアップこどもについて、当医院ではアレルギー疾患既往のある方にはお勧めしていません。どれが良いかお困りの際は歯科歯科衛生士にお気軽にお問い合わせください。

お子様用のGCこども用はみがきを新しく販売しました!ストロベリーまたはアップル(ミント配合)の2種類です。

長年販売しているチェックアップスタンダード。

ご愛顧有難うございます。

年齢別推奨使用量

歯が生えてから2歳まで

1000ppmでブラシの先に米粒程度の量

3~5歳

1000ppmで量は5㎜くらい

6歳以降

1500ppmで1.5~2㎝くらい

フッ素の働き

フッ素が歯を修復

歯の表面のエナメル質の結晶内に取り込まれたフッ素は、ハイドロキシアパタイトと呼ばれるエナメル質の結晶よりも酸に強いフルオロアパタイト、フッ化時ハイドロキシアパタイトとして存在します。これによって酸に負けにくい歯質になります。

そもそも、酸性がなぜいけないかというと、虫歯菌がショ糖を食べて出す老廃物が酸性で歯をとかしてしまいます。

そしてフッ素があることによって、エナメル質の表面が溶けた「脱灰」の状態のエナメル質中リン酸カルシウムの反応性が高くなり再び硬さを取り戻す再石灰化を促進します。

また、プラーク(歯垢・歯石)にたくさん存在している細菌の代謝酵素を阻害することで、酸の産生を抑制します。

このようにしてフッ素が歯を修復するのです。フッ素は危険?

インターネットで検索をすると、フッ素は危険だという言葉を目にする方もいるかと思います。

ですので安全性についてお話ししたいと思います。フッ素・安全性

確かに取り扱いには厳重注意の劇薬です。ですが、その中毒量は5㎎F/体重㎏

つまり20㎏のお子様であれば100㎎のフッ素を取り込むと中毒がみられると推定されていることになります。

虫歯予防に使われるフッ化ナトリウムは1g中に9㎎のフッ素が含まれています。

お子様に使用する場合せいぜい2g程度ですので、その中に含まれるフッ素の量は18㎎になります。この量なら毒性を示すことはありません。

ただし、それでも管理には厳重に気を付けたいので、ご自宅でフッ素を管理する際はお子様の手の届かないところに保管するようお願いいたします。

また、ご紹介した商品の中でアレルギー既往のある方は避けた方が良い場合があるのでお困りの際はお声がけください。最後に

今回は少し難しい話でしたね。私も学生の時にフッ素のことについて理解するのに少し時間がかかりました。フッ素について少しでも怖さをぬぐえる糸口になれれば幸いです。

当院ではお勧めの歯磨き粉やご自宅でも使えるフッ素洗口液、フッ素ジェルを販売しております。是非お手に取ってみてください。

受付でも販売しておりますし、定期検診や歯の治療の時などお気軽に歯科医師・歯科衛生士へお声がけください!ご家族全員での虫歯予防や歯科治療にならないように!

歯と全身の健康を保てるように!

歯ブラシ選びやフロスの利用と最後の仕上げのフッ素塗布・フッ素うがいでしっかりとご自宅でのケアを登戸グリーン歯科・矯正歯科ではおすすめしています。

ご来院していただく患者様皆様ができるだけ虫歯にならないように、2度と歯で困らないように治療とケアでサポートします! -

歯のクリーニング・EMSエアフローワン

こんにちは。登戸グリーン歯科・矯正歯科の歯科医師川端です。

急に涼しくなってきておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?さて、私は先日歯科衛生士の山中さんに久々にクリーニングをしていただきました。

エアフローワンという機械を皆様ご存知でしょうか?

クリーニングや定期検診・矯正治療で通っていらっしゃる方は体験したことがあるかもしれませんね。EMSエアフロー

エアフローは、メーカー公式ページでは

う蝕(虫歯)

歯周病

インプラント周囲炎

の根本的な原因とされているバイオフィルムを除去して口腔内および全身の健康管理実現を目指すアプローチ方法です。と紹介されています。

以前、ブログにてバイオフィルムについてご説明しましたが、磨き残しが溜まってしまうと、歯の表面に歯ブラシでのブラッシングでは取れない膜(バイオフィルム)が定着してしまいます。

バイオフィルムを除去するためには、今までは超音波スケーラーであったり、ブラシコーンであったり様々な歯科治療器具を用いる必要がありました。※歯科治療器具や歯間ジェル・洗口剤・仕上げジェルなどございます。

長い年月で確立されている方法のためエビデンスとしてもしっかりしており、とても重要な処置なのですが、実際に施術を受けるとなると、ごとごと響く振動だったり、超音波スケーラーの音や感覚が苦手という方もいらっしゃいます。

エアフローの良い点

バイオフィルムを除去するのに、ではエアフローはどうなのか?というと、実際に施術を受けた実感としては「パウダーを歯に噴射してもらっている」でした。

驚くことに、不快な音や痛みも全くありません。

もちろん、エアフローで使用しているのはただのパウダーではなくGBT(Guided BIOFILM therapy)に基づいて設計・開発された機械とパウダーを用いての施術・処置になります。

私は紅茶が好きなため、ステイン(着色)が付きやすいので着色が気になりつつもなかなかタイミングが合わず、クリーニングが先延ばしになってしまっていました。

いつも定期検診にいらしていただいている患者様皆様は本当に素晴らしいと思います。ちょうど衛生士の山中さんのアポイントが取れたので、今回エアフローで処置していただいたところ、びっくりするほど綺麗になりました!

あまり見て楽しいものではないかもしれませんが、こんな感じでステインが落ちました〜という写真をせっかくなので載せてみます。

歯科用のカメラではなく、スマートフォンによる写真(加工なし)なので、あまりきれいではないですが。実は諸事情によって、処置の時間が大幅に少なくなってしまい、衛生士の山中さんからは「もう一つのパウダーを使えば、もっと細かいところまで落とせるのですが、今回はできる限りでやりますね!」という言葉をいただいていました。

しかし、日常を楽しく過ごすためには十二分にきれいではないでしょうか?

処置後にスタッフの皆さんから「先生の歯、すっごいきれいですね!」と褒めてもらえて嬉しかったです。

歯も綺麗になりましたし、歯科の技術の進歩はすごいなあといい体験ができました。EMSエアフローワン

EMSエアフローワンを体験されている患者様も多いかと思います。

非常に細かい粒子のパウダーで歯ブラシが届きにくい隙間の歯垢・バイオフィルムや着色汚れなどを除去してくれて、あっという間に歯の表面がツルツルになります!

あっという間に爽快感が得られます!

球状の粒子パウダーのため、歯の表面を傷つけることがありません。ステインオフ

紅茶のほかにも赤ワイン・コーヒー・麦茶など普段飲んでいる飲料にはステインの原因が多いですよね。歯の表面の他に上下の歯の裏側などもぜひご相談ください。

ステインオフは3300円からになります。

定期検診や歯のクリーニングの際はもちろんですが、歯の被せ物を白い自費のジルコニアなどをお考えの患者様、ホワイトニング前にぜひエアフローでのステインオフもおすすめです。

歯科医師や歯科衛生士にお気軽にお声がけ下さい。

全身の健康のために・乾燥する時期に備えて

歯と全身の健康を保つためにも、口腔内のバイオフィルムを除去して悪い細菌を体内に入れないことが大切です。季節的にもだんだんと乾燥がはじまってまいりました。

年末に向けての風邪予防やウイルスに負けないよう免疫力の向上にもお役立て下さい。染め出し

皆様は歯のどこか磨けていないのか?

歯ブラシが届きにくい部分はどこかな?

こんなことを考えながら歯磨きをされているでしょうか。利き手をどうしても動かしやすい方向で歯を磨いてしまいがちですよね。歯の複雑な凸凹している部分を丁寧に磨いたり、歯の裏側にしっかり歯ブラシが当たっているのか?ぜひ歯科衛生士による染め出しをしましょう!歯垢や歯石が染まるお薬を歯に塗布します。

時間経過によって違う色に染まります。上下の歯・裏側・歯茎との境目などポイントをお話しさせていただいて、ご自身の歯に合わせたケア商品をご案内します。ご自宅でのケアのサポートを行います。

染め出された部位をエアフローでクリーニング

歯垢・初期歯石をしっかりとエアフローでクリーニングすることでお口の中の汚れをしっかり除去します。

歯のツルツルを実感してください!

そしていつまでもこのツルツルを継続できるようにスタッフ一同お手伝いいたします。

【かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所】

【労災保険指定医療機関】【在宅療養支援歯科診療所】

【歯科外来診療環境体制施設基準歯科診療所】

[ 診療時間 ] 月~日 10:00-13:00 / 14:30-19:00

[ 休 診 日 ] 祝祭日

午前は12:30・午後は18:30が最終のご予約可能時間です。