-

機能咬合矯正治療 抜かない矯正と歯ぎしり

こんにちは。登戸グリーン歯科・矯正歯科の歯科医師川端です。

先日、生理的な機能咬合を考慮した矯正実習8日間コースを受講してまいりました。正常咬合とは?→不正咬合の要因がないこと

不正咬合とは?→オーガニックオクルージョンが破綻した状態で、歯それぞれの相互保護関係が破綻した状態を言います。

これが上下の歯の接触関係の異常を引き起こし、それが干渉を起こし、早期接触

咬頭干渉

咬合干渉

咬合支持の喪失

前歯部の干渉

を、要因として不正咬合が起こると白数先生はおっしゃいます。

このため、矯正治療の目標は干渉を除去し、適切な咬合平面を構築することになります。

それを踏まえた上で、ワイヤーベンディング実習を行いました。

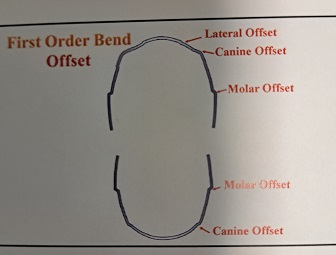

Three order bends という3段階のワイヤーベンディングを行います。First order bendではOffsetを行います

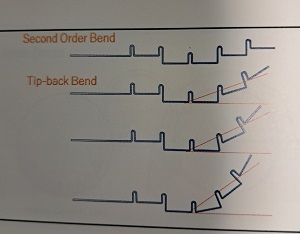

Second order bendではTip back bend,Setup bend,Step down Bend に分かれます

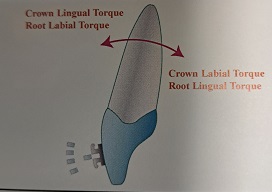

Third order bendはPassive torque,Active torqueに分かれますFirst order bendのOffsetでは歯の大きさに合わせて頬舌的なワイヤーの調整を行います。

例えば、私たちの上の前歯は真ん中が一番大きく、2番目の歯は少し小さく出来ています。このため綺麗なU字状のワイヤーでは2番目の歯の位置が前に出過ぎてしまいます。

それらのバランスを整えるために行うのです。

抜かない矯正

次にSecond order bendになりますが、Tip back bendがイメージしやすいのでこちらを例に挙げたいと思います。

医療法人社団緑幸会のグリーン歯科・クローバー歯科の法人3院で行なっている矯正では「倒れている臼歯を起こす」という立体的な歯の動きによって(他にも色々な技術を複合しております)抜かない矯正を行なっていますが、この動きを歯に与えるためのワイヤーベンディングになります。

最後にThird order bendにあたるPassive torque . Active Torqueは、歯に力をかけて頬舌的に起こしたり倒したりして、適切な歯軸を付与するために行います。

いかがでしたでしょうか?

歯を三次元的に動かす、というイメージを共有していただけたら嬉しいです。次に、実習の学習内容の要は、キャディアックスとブラックスチェッカーです。

キャディアックスとは

キャディアックスについての説明です。

顎機能咬合診断のために用いる機械です。ウィーン大学名誉教授のProf.R.Slavicekの提唱した理論をもとに開発されたそうです。

下顎と頭に機械を取り付け、顎を様々な方向(前方・側方・最大開口など)に動かすことで、顎の動きのデータを記録し、それをコンピューターにより解析します。患者さま個々の骨格形態を分析し、咬合器の設定(咬合平面の設定など)に用いることができます。

キャディアックスはそもそもセッティングが難しく、大学院生でもキャディアックスによる顎位採取のために1時間かかることもあるそうな…

しかし、分析の結果は大変面白かったです。ブラックスチェッカーについて

次にブラックスチェッカーについてです。

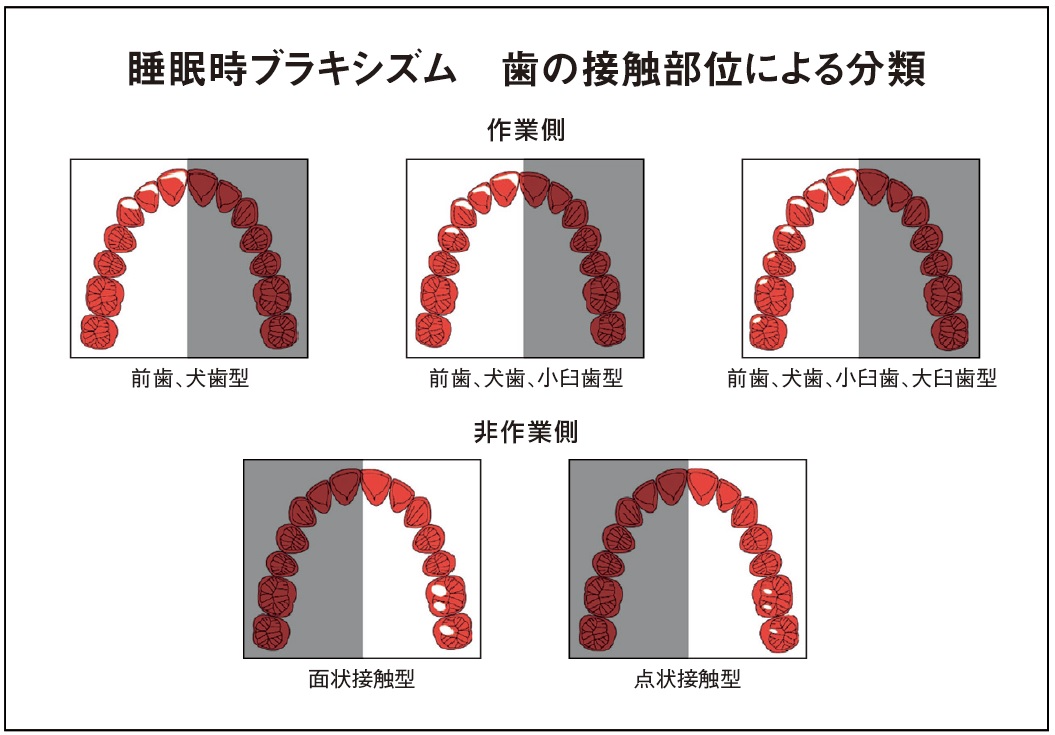

こちらは睡眠中の歯軋り(歯ぎしり)を分析するものです。

ブラックスチェッカーはとても薄く、厚さが0.1mm以下になるため、口頭干渉を起こさないこと、また就寝中の不快感が最低限に抑えられるため自然な生理的咬合(歯ぎしり)を記録できるとされています。

就寝時に装着しておくと、ブラキシズムなどで強い咬合力が加わったところだけが剥離し、その部位やパターンが一目で分かるという優れものなのです。

実際に装着して眠ろうとしてみると、確かに薄いので違和感が少ないのですが、

「睡眠前に変なところで噛んでしまっていて、変なところのインク(ブラックスチェッカーについている元々の色素)が消えてしまっていたらどうしよう」と考えて、なかなか眠れませんでした。

あえて、やや開口気味のまま入眠してみましたが、そのおかげか、かなり特徴的なブラックスチェッカーの結果になりました。噛み合わせと歯ぎしり

矯正の実習講座でなぜ就寝中の歯ぎしりが出てくるのでしょうか。

歯ぎしりに対する考え方の変化

従来ではブラキシズム(歯ぎしり)は歯に負担になるので辞めるべきという考え方でした。

近年では、ストレスの発散の場のため必要という考え方に変わってきています。

ただ、歯軋りの全部が全部、身体のために良い歯ぎしりか?というとそうではありません。

ブラックスチェッカーで評価すると、前歯・犬歯型は歯への負担が少ない良いブラキシズムで、前歯・犬歯・小臼歯・大臼歯型は顎関節への負担の大きい大きい身体に良くないブラキシズムとされています。

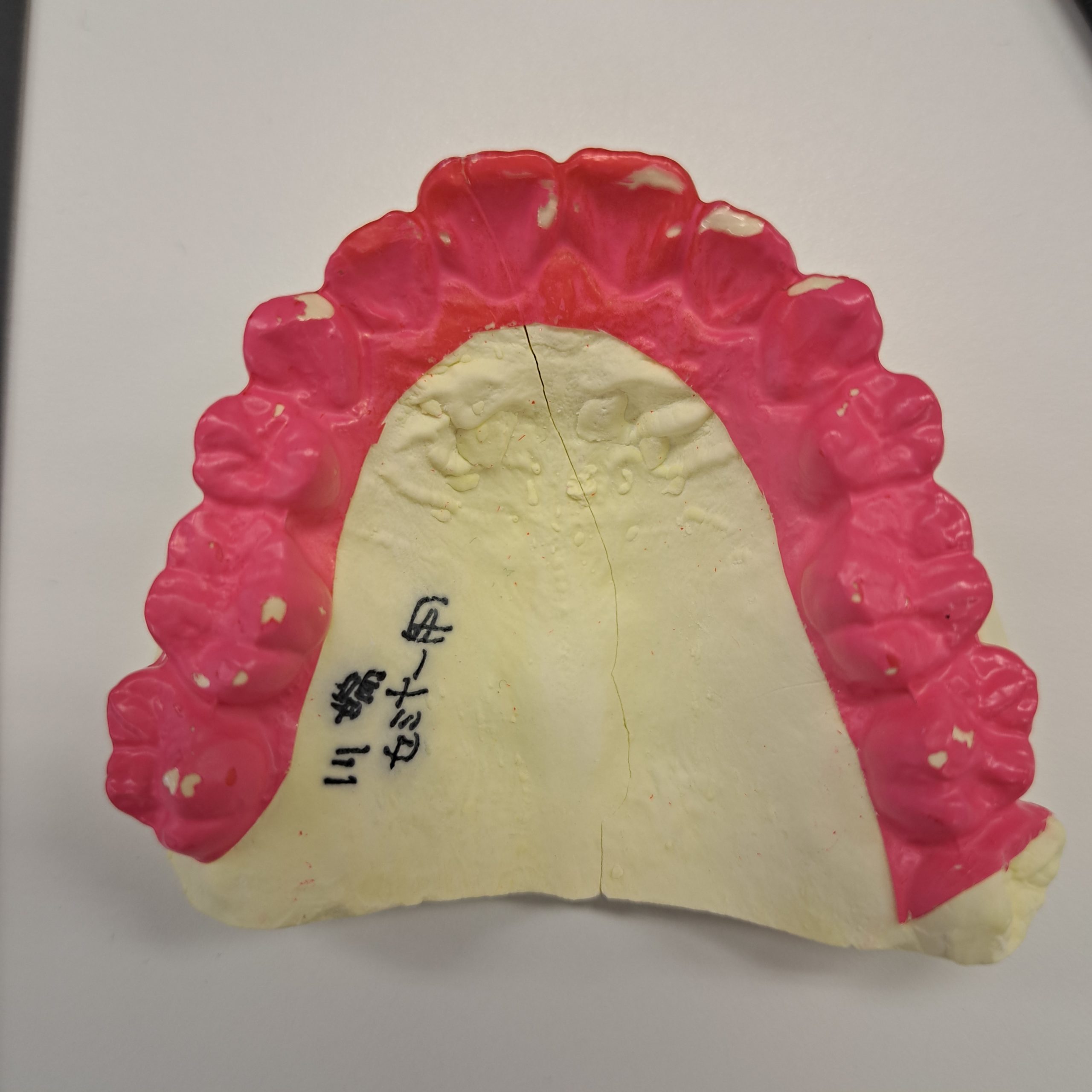

ちなみに川端のブラックスチェッカーはこのようになりました。

さて、こちらは良い歯ぎしりでしょうか?悪い歯ぎしりでしょうか?

人類の変化として、類人猿から体全体を整直化したということは皆さんもご存知かと思います。

白数先生はそこから一歩踏み込み、この進化の過程によりヒトの顎顔面骨格の成長が主として垂直的に成長する動物となり、垂直化したとおっしゃっいます。

ここで興味深い点が、白数先生の師匠である佐藤先生は、体幹の整直化により頭蓋角が変化し、不正咬合のバリエーションが生まれたという視点を持ち、スラヴィチェック先生はストレスマネジメントについての視点をお持ちになったとのことです。

また、垂直的成長により下顎位保持機能が不安定になり(犬歯ストップがなくなる・骨突起による支持の喪失など)、それに関わる咬合平面の変化がおき、問題が生じている。そして、歯の萌出に伴う咬合口径の増加や咬合平面の水平化と下顎の適応についての認識が早期治療にとってもとっても重要ということでした。

とても興味深いセミナーでした。

これを生かして、明日からのより良い臨床に繋げたいと思います。

歯に関するブログ